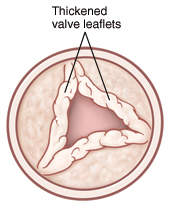

什么是主动脉瓣硬化?

主动脉瓣硬化,又叫主动脉瓣增厚,是指主动脉瓣瓣口(瓣叶)发生钙质和脂质的沉积,逐渐变厚、变硬但未发生狭窄阻碍血液流量的病理现象。临床上,主动脉瓣硬化是进展为主动脉瓣狭窄和心血管疾病风险增加的重要标志。

主动脉瓣硬化的成因是什么?

主动脉瓣硬化的患病率随着年龄而增加。在小于60岁的人群中,主动脉瓣硬化的患病率不超过10%;在大于等于65岁的人群中,1/4的人会发生主动脉瓣硬化[1]。更高龄人群中的患病率会更高,例如75-84岁者为35%,80岁以上者约为50%[2]。

如果患者患有高血压、左心室肥厚,或者有肾病需要透析维持,则主动脉瓣硬化更为常见。例如,在透析患者中,主动脉瓣硬化的检出率高达55-69%[3]。

主动脉瓣硬化的发病机制与动脉粥样硬化有相似之处,涉及脂质聚积、炎症和钙化,导致这些机制的风险因素有吸烟、高血压、高脂血症、脂蛋白(a)升高、糖尿病、肥胖、代谢综合征和遗传等。主动脉瓣叶附近的内皮损伤和主动脉瓣根部变硬也是导致主动脉瓣硬化的重要因素。

主动脉瓣硬化有症状吗?

主动脉瓣硬化没有症状,但在患者入院检查时,医生通过体格检查可能会发现患者在心脏收缩期时出现心脏杂音。

如果主动脉瓣硬化进一步发展成主动脉瓣狭窄或其他心血管疾病,则可能会引起对应疾病的相关症状。

主动脉瓣硬化的诊断

医生在听诊时闻及患者心脏的收缩期杂音时会怀疑是主动脉瓣硬化,继而安排患者通过超声心动图确定。该病变也常常是在经胸壁超声心动图检查时附带发现,或因CT显示主动脉瓣钙化或增厚而检出。

如何预防主动脉瓣硬化?

对于主动脉瓣硬化,目前没有治疗它的特殊疗法,因此如果确诊主动脉瓣硬化,医护人员会建议患者采取一些预防措施,包括控制危险因素和制定随访计划。

积极改善生活方式,如改善饮食、坚持运动、戒烟限酒、保护牙科健康等,这些日常生活中的转变可以预防导致主动脉硬化的风险因素,如高血压、糖尿病和高脂血症等,进而有效地降低主动脉硬化的发生率。

在年龄达到60岁及以上时,应该主动入院筛查是否患有主动脉瓣硬化,2年一次为宜。如果确诊为主动脉瓣硬化,医护人员会制定详细的随访计划,例如进行详细病史询问和体格检查,并评估常规心脏危险因素,以预防主动脉瓣硬化的进一步发展。

参考文献:

[1] Freeman, R. V., & Otto, C. M. (2005). Spectrum of calcific aortic valve disease: pathogenesis, disease progression, and treatment strategies. Circulation, 111(24), 3316-3326.

[2] Stewart, B. F., Siscovick, D., Lind, B. K., Gardin, J. M., Gottdiener, J. S., Smith, V. E., ... & Otto, C. M. (1997). Clinical factors associated with calcific aortic valve disease. Journal of the American College of Cardiology, 29(3), 630-634.

[3] Straumann, E., Meyer, B., Misteli, M., Blumberg, A., & Jenzer, H. R. (1992). Aortic and mitral valve disease in patients with end stage renal failure on long-term haemodialysis. Heart, 67(3), 236-239.

©Copyright 1998-2023, MicroPort CardioFlow Medtech Corporation. All rights reserved. | 网站备案/许可证号:沪ICP备2023023560号  沪公网安备 31011502014876号

沪公网安备 31011502014876号

互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)-非经营性 - 2024 - 0135

“MicroPort CardioFlow”及“  ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。

”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。